Disturbo Post-Traumatico da Stress: cos'è e cause

Il Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) può manifestarsi dopo aver vissuto o assistito a eventi traumatici. Scopri i trattamenti disponibili per questo disturbo.

Cos'è il Disturbo Post-Traumatico da Stress (ptsd)

Il Disturbo post-traumatico da stress (PTSD) è una condizione che si può sviluppare negli individui che hanno subito oppure hanno assistito a un evento particolarmente traumatico, violento o catastrofico che implicano aggressione o minaccia al sé (es. terremoto, violenza).

Come sottolineato dall’Istituto Superiore di Sanità, “il PTSD può manifestarsi in persone di tutte le età, dai bambini e adolescenti alle persone adulte, e può verificarsi anche nei familiari, nei testimoni, nei soccorritori coinvolti in un evento traumatico. Il PTSD può derivare anche da un'esposizione ripetuta e continua a episodi di violenza e di degrado.”

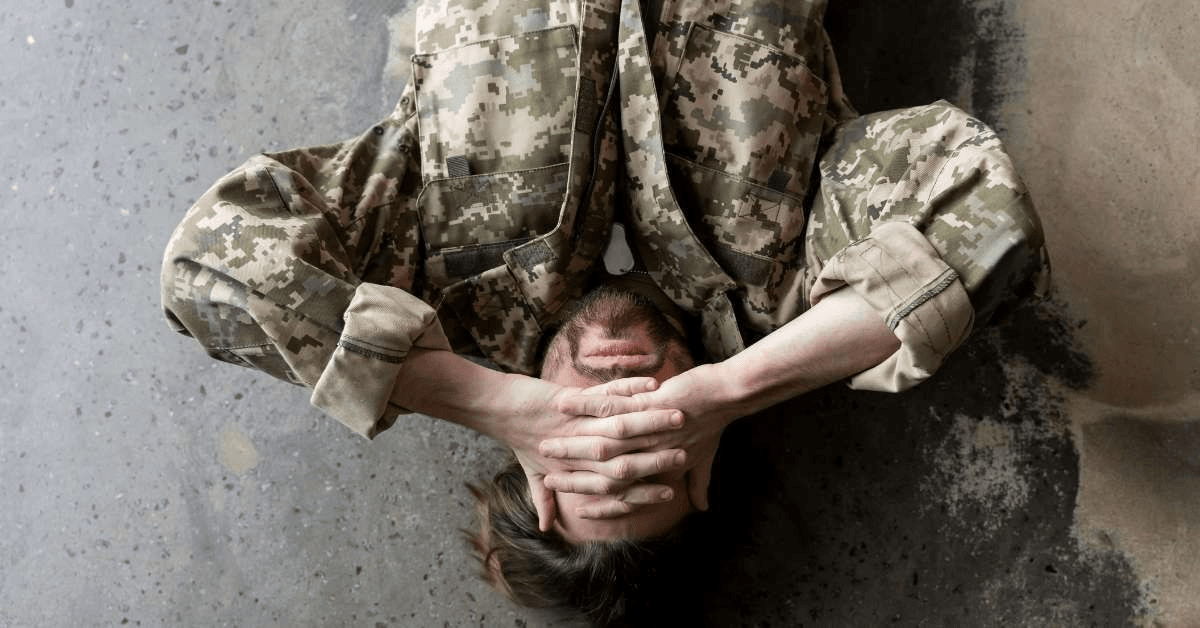

Alcune categorie professionali possono essere colpite più di altre dal PTSD. In particolare si può immaginare come militari, corpi di polizia o vigili del fuoco possano essere esposti più frequentemente a situazioni di alto stress come il rischio di perdere la vita o anche essere spettatori di situazioni molto pericolose.

Sintomi del PTSD

I criteri diagnostici del disturbo post traumatico da stress secondo il DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentale) sono i seguenti (DSM-5, APA, 2013):

Criterio A: esposizione ad un evento traumatico

Questo criterio si riferisce all'esposizione ad eventi traumatici come: esposizione alla morte reale, minaccia di morte, violenza sessuale o grave lesione. L'esposizione a questi eventi può avvenire in diversi modi come:

- Fare esperienza diretta, quindi vivere il trauma in prima persona.

- Assistere in maniera diretta ad uno di questi eventi traumatici anche se accaduto ad altri.

- Venire a conoscenza di uno o più eventi traumatici accaduti ad una persona vicina come un membro della famiglia o un amico. In questo caso la minaccia di morte o la morte deve essere accidentale o violenta.

- Fare esperienza di ripetute esposizioni a eventi traumatici (come ad esempio nel caso dei soccorritori che lavorano su una scena in cui ci sono feriti o morti). Questo criterio però non si applica se l'esposizione avviene tramite i media, a meno che l'esposizione non sia legata al lavoro svolto dal paziente.

Criterio B: risperimentazione del trauma in maniera intrusiva e involontaria

Questo criterio spiega come la vittima si ritrovi a vivere il trauma dopo averne fatto esperienza. La risperimentazione può avvenire nei seguenti modi:

- Ricordi spiacevoli e intrusivi che riguardano l'evento traumatico.

- Sogni spiacevoli e ricorrenti che sono collegati nei contenuti all'evento traumatico.

- Reazioni dissociative come ad esempio i flashback. Durante queste reazioni la persona agisce come se l'evento si stesse presentando nuovamente.

- Sofferenza psicologica intensa nel momento in cui si presentano dei fattori interni o esterni che somigliano in qualche aspetto all'evento traumatico.

- Reazioni fisiologiche forti nel momento in cui si presentano fattori interni o esterni che somigliano all'evento traumatico.

Criterio C: evitamento persistente degli stimoli in qualche modo associati al trauma

Per evitare la risperimentazione traumatica, la persona può sviluppare una strategia di evitamento che, sebbene protettiva nel breve termine, può diventare disfunzionale a lungo andare, ostacolando l'elaborazione del trauma.

Questo evitamento si manifesta su due livelli:

- Evitamento di attiità esterne: la persona inizia ad evitare attivamente la partecipazione a situazioni, attività, conversazioni, persone o luoghi che in qualche modo ricordano, simboleggiano o sono associati all'evento traumatico. L'effetto è un progressivo ritiro sociale e un significativo cambiamento delle abitudini (es. smettere di frequentare i luoghi abituali) per prevenire l'attivazione di sintomi disturbanti.

- Evitamento della propria esperienza interna: riguarda la soppressione, più o meno consapevole di ricordi spiacevoli, pensieri dolorosi o emozioni intense e negative. Per mettere in atto questa soppressione, la persona può ricorrere a strategie disfunzionali quali: l'abuso di sostanze (alcol, droghe), l'immersione ossessiva nel lavoro, comportamenti sessuali compulsivi/a rischio, il gioco d'azzardo o l'autolesionismo.

Criterio D: alterazioni negative di cognizioni e dell’umore

L'evento traumatico non è un semplice episodio, ma può essere vissuto come una vera e propria rottura esistenziale, che può far percepire alla persona un "prima" e un "dopo".

Questa frattura si manifesta attraverso una radicale distorsione del sistema di credenze e del senso di sicurezza:

- La visione di sé viene compromessa da convinzioni negative e di autosvalutazione ("sono indegno", "sono il colpevole").

- La visione degli altri si trasforma in sfiducia e sospetto ("nessuno è degno di fiducia", "gli altri sono una minaccia").

- La visione del mondo diventa fatalista e pericolosa ("il mondo è ostile").

A ciò può aggiungersi l'amnesia dissociativa (l'incapacità di accedere a ricordi particolari del trauma) e un'esplosione di emozioni negative (colpa, vergogna, rabbia, disperazione). Per proteggersi dal dolore causato dal trauma, la vittima crea un distacco da sé e dagli altri, che si traduce in:

- credenze negative su sé/mondo

- colpa distorta

- emozioni negative persistenti

- riduzione interesse/piacere

- distacco dagli altri

- difficoltà a provare emozioni positive

- amnesia dissociativa (possibile non certa come causa effetto)

- difficoltà a provare emozioni positive come la gioia

Criterio E: alterazioni dell'arousal (iperattivazione)

Nel caso del disturbo da stress post traumatico, il meccanismo di autoregolazione della risposta lotta o fuga è compromesso.

In condizioni normali, infatti, quando la minaccia cessa, lo stato di attivazione fisiologica (arousal) si risolve spontaneamente, permettendo al corpo di tornare all'equilibrio. Nel caso ptsd, il sistema di difesa rimane costantemente attivato, risultando in uno stato fisiologico persistente di iper-arousal che non si esaurisce naturalmente.

Questo stato di iperattività si manifesta con:

- Ipersensibilità al pericolo: la persona sviluppa un'eccessiva sensibilità ai segnali di minaccia, anche minimi o percepiti.

- Ipervigilanza e tensione: uno stato di allerta costante che interferisce significativamente con la capacità di rilassarsi, di concentrarsi e con la qualità del sonno.

- Reattività esplosiva: una tendenza a rispondere in modo sproporzionato, spesso con esplosioni di rabbia e irritabilità, anche in assenza di una provocazione reale.

Altri criteri diagnostici (F, G e H)

Gli altri criteri diagnostici (F, G e H) riguardano la durata, l'impatto funzionale e l'esclusione di altre cause per i sintomi osservati.

- Criterio F: i sintomi dei Criteri B (intrusione), C (evitamento), D (alterazioni cognitive e dell'umore) ed E (alterazioni dell'arousal e della reattività) devono persistere per più di un mese.

- Criterio G: il disturbo causa disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre importanti aree della vita dell'individuo.

- Criterio H: i sintomi non sono attribuibili agli effetti fisiologici di una sostanza (es. farmaci, alcol) o ad altra condizione medica.

Le principali cause dello stress post traumatico

Tra i principali eventi stressanti che si possono identificare come scatenanti del disturbo post traumatico da stress ci sono:

- esposizione a catastrofi naturali o indotte come alluvioni, terremoti, tsunami o incendi;

- esposizione a situazioni belliche, dense di violenza e pericolo di perdere la vita;

- abusi o situazioni traumatiche come il bullismo o altre tipologie di violenza fisica e psicologica, specie se agite da persone di fiducia, causano anche ansia, depressione e lasciano la vittima inuno stato di ipervigilanza costante;

- diagnosi di malattie come il cancro o malattie autoimmuni o interventi medici percepiti come minaccia seria alla vita e alla propria integrità psicofisica;

- incidenti in automobile, treni, aerei o altri mezzi di trasporto;

- stalking: la vittima di stalking può temere per la propria incolumità e sperimentare sintomi che fanno parte del PTSD come disturbi del sonno o ipervigilanza, incubi ricorrenti e la tendenza a evitare luoghi o situazioni che si associano allo stalker.

Non tutte le persone esposte sviluppano PTSD: contano intensità e durata dell'evento traumatico, traumi precedenti, supporto sociale, strategie di coping e risorse individuali, significati attribuiti all’evento.

Prevalenza del ptsd

Secondo l'istituto superiore di sanità Il monitoraggio globale del PTSD si presenta complesso a causa della mancanza di studi epidemiologici uniformi. Il National Institute of Mental Health (NIMH) stima che circa il 3,5% degli adulti tra i 18 e i 54 anni (circa 5,2 milioni di americani) ne sia affetto. Una stima più ampia, fornita dall'APA, suggerisce che fino al 10% della popolazione americana abbia manifestato il PTSD in un determinato momento della vita. L'incidenza è particolarmente alta tra i veterani di guerra, raggiungendo il 30% tra i veterani del Vietnam e circa l'8% tra quelli della prima Guerra del Golfo.

Le donne e i giovani rappresentano categorie particolarmente a rischio di sviluppare il disturbo. Tra i bambini e gli adolescenti americani che hanno subito un trauma, la percentuale di coloro che sviluppano il PTSD può variare significativamente, con stime che vanno dall'1-6% per i ragazzi e dal 3-15% per le ragazze, ma che possono raggiungere il 100% in seguito a traumi gravi come la violenza sessuale o l'omicidio di un genitore. Inoltre, l'incidenza è fortemente legata al tipo di evento traumatico: i tassi di PTSD post-evento possono essere bassi come il 2% dopo un tornado, ma salire drasticamente fino al 28% dopo un attacco terroristico di massa o al 29% in seguito a disastri aerei. (EpiCentro)

Tipi di disturbo post-traumatico da stress

Il disturbo post-traumatico da stress può manifestarsi con sfumature diverse a seconda di alcuni sintomi specifici, per esempio:

PTSD con sottotipo dissociativo

Questa forma si verifica quando, oltre ai sintomi centrali del PTSD (intrusione, evitamento, alterazioni cognitive/umore e arousal), la persona manifesta persistenti sintomi dissociativi. La dissociazione è un meccanismo di difesa estremo utilizzato per "sfuggire mentalmente" al dolore soverchiante.

- Depersonalizzazione: Una sensazione di distacco dal proprio corpo e dai processi mentali, in cui la persona si sente come se fosse un osservatore esterno di se stessa.

- Derealizzazione: Una sensazione di distacco dall'ambiente circostante, che appare irreale, distorto o "come in un sogno".

Questi sintomi possono insorgere durante l'evento traumatico stesso (dissociazione peritraumatica) e persistere in seguito come una risposta automatica che può emergere quando l’esperienza è percepita come insostenibile.

PTSD a espressione ritardata

Questa specificazione si applica quando i criteri diagnostici completi per il PTSD si manifestano pienamente dopo oltre sei mesi dall'esposizione all'evento traumatico. Sebbene possano esserci stati segni lievi o precoci, il quadro sintomatologico completo può comparire anche dopo diversi anni, come nei casi di adulti che sviluppano il disturbo a distanza di tempo da abusi subiti durante l'infanzia.

PTSD nei bambini

Nei bambini, il PTSD presenta alcune differenze sintomatologiche rispetto agli adulti, in quanto l'espressione del trauma è spesso legata alla fase di sviluppo:

- Rievocazione: elementi del trauma possono essere riattualizzati attraverso il gioco ripetitivo o drammatico, anziché con flashback diretti.

- Sogni: il contenuto traumatico dei sogni può essere meno esplicito o immediatamente riconoscibile.

- Iperattivazione: i sintomi di iper-arousal si manifestano spesso come problemi di condotta, attenzione e concentrazione in ambito scolastico o sociale.

Disturbo da Stress Post-Traumatico Complesso (C-PTSD)

Questa forma è tipicamente associata a traumi prolungati, precoci e di natura interpersonale (ad esempio, abuso, trascuratezza o maltrattamenti cronici da parte delle figure di accudimento).

- L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconosce il C-PTSD non come un sottotipo del PTSD, ma come un disturbo indipendente, inserendolo nell'undicesima edizione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-11).

- Oltre ai sintomi principali del PTSD, il C-PTSD presenta difficoltà persistenti nella regolazione emotiva, nelle relazioni interpersonali e nel senso del sé.

Test di autovalutazione per il DPTS

Esistono diversi strumenti e test per valutare la presenza del Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD). La diagnosi clinica, tuttavia, spetta sempre a un professionista della salute mentale (psicologo o psichiatra) che valuta i sintomi e la storia del paziente.

Tra gli strumenti di autovalutazione più utilizzati possiamo trovare il PCL-5 (Posttraumatic Stress Disorder Checklist for DSM-5) basato sui criteri diagnostici del DSM-5 di intrusione, evitamento, alterazioni negative della cognizione e dell'umore e iperattivazione.

Si compone di 20 domande che chiedono alla persona di valutare quanto sono stati gravi 20 sintomi del PTSD nell'ultimo mese, su una scala da 0 (per niente) a 4 (estremamente). : Se vuoi fare gratuitamente questo test di autovalutazione, puoi compilarlo direttamente nella nostra pagina sul test PCL-5 per il PTSD.

Ma con l'aiuto di un terapeuta puoi tenerlo sotto controllo.

- 100% professionisti qualificati

- Primo colloquio gratuito

- Centro medico autorizzato

Cura del disturbo post traumatico da stress

Il PTSD viene gestito principalmente attraverso la psicoterapia e il trattamento farmacologico se ritenuto necessario. Per questo motivo, la cura del PTSD può essere multidisciplinare e coinvolgere diversi professionisti, come gli psicoterapeuti e gli psichiatri che collaborano per creare un piano terapeutico su misura che possa risultare efficace per il paziente.

Psicoterapia per il PTSD

Una recente revisione della letteratura scientifica ha evidenziato alcune terapie che hanno dimostrato un'efficacia sulla riduzione consistente dei sintomi:

- CBT Trauma Focused Therapy: è la terapia gold standard, che lavora su componenti cognitive, comportamentali e di regolazione emotiva, anche con coinvolgimento dei caregiver nel caso dei bambini.

Gli interventi condividono l’obiettivo di integrare l’esperienza traumatica, ridurre i sintomi e recuperare un buon funzionamento psicologico. Le nuove linee guida indicano che questo è il trattamento di prima scelta. - terapia EMDR (Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari): l'obiettivo è aiutare i pazienti a rielaborare i ricordi traumatici che scatenano i sintomi. La terapia viene effettuata con stimolazioni oculari (il terapeuta guida l’esecuzione di determinati movimenti con gli occhi) e stimolazioni bilaterali, come suoni alternati o "tapping" (stimolazione tattile).

- Terapia dell'esposizione prolungata (PE): si compone di interventi di psicoeducazione, esposizione immaginativa ai ricordi e in vivo graduale a situazioni sicure evitate; mira a ridurre l' evitamento e la paura condizionata.;

- Psicoterapia di elaborazione cognitiva: questa tipologia di terapia si concentra sull'identificazione e la modifica dei "blocchi cognitivi" che si sono sviluppati successivamente al trauma. Il terapeuta aiuta il paziente a riconoscere come l'evento traumatico abbia cambiato il modo di pensare su se stesso, sugli altri e in generale sul mondo. I temi che vengono affrontati infatti riguardano principalmente la fiducia, la stima e l'intimità.

Queste terapie, pur avendo approcci diversi, condividono l'obiettivo comune di aiutare il paziente a elaborare l'evento traumatico e a ridurre i sintomi del PTSD che ne limitano la quotidianità.

Terapia farmacologica nel PTSD

In alcuni casi il trattamento farmacologico si può affiancare al trattamento psicoterapeutico per ottenere un risultato più efficace nella cura del PTSD. Un recente studio ha evidenziato l'efficacia degli psicofarmaci. In particolare sono stati studiati gli antidepressivi della famiglia degli SSRI (Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina). Alcuni di questi farmaci sono la sertralina e la paroxetina;

Il trattamento farmacologico viene prescritto da uno psichiatra che, in base alle necessità e alla gravità dei sintomi del paziente, crea un trattamento farmacologico su misura.

Esperienza reale

Con M., uomo di 35 anni che aveva sviluppato sintomi di PTSD in seguito a un grave incidente automobilistico, abbiamo iniziato con una fase di psicoeducazione sul funzionamento del disturbo e sulla risposta di “allarme costante” che il cervello mantiene dopo il trauma. Successivamente, tramite l’esposizione graduale immaginativa, M. ha potuto rivivere in modo controllato alcuni ricordi traumatici, riducendo progressivamente l’ansia associata. Parallelamente, abbiamo utilizzato tecniche di ristrutturazione cognitiva per modificare convinzioni disfunzionali come “non sarò mai più al sicuro”, sostituendole con pensieri più realistici e funzionali.

Se pensi di soffrire di PTSD e hai dubbi riguardo al trattamento farmacologico, puoi parlarne con uno psichiatra del nostro centro medico. Lo psichiatra chiarirà i tuoi dubbi ed eventuali preoccupazioni sull’assunzione di farmaci e ti risponderà per chiarire gli effetti che possono avere, creando se necessario un piano farmacologico su misura per te. Puoi accedere alla prima visita compilando il nostro questionario. La prima visita costa 89 €, mentre le visite successive costano 77 € l'una.

Bibliografia

Trauma, PTSD, and the Developing Brain. — Current psychiatry reports, 19(10),, pp. 69

Herringa R. J.

Posttraumatic stress disorder with secondary psychotic features (PTSD-SP): Diagnostic and treatment challenges. — Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 88, pp. 265-275

Compean, E., Hamner, M. (2019)

A Review of PTSD and Current Treatment Strategies. — Missouri medicine, 118(6), pp. 546-551

Schrader, C., Ross, A. (2021)

Pharmacological prevention and early treatment of post-traumatic stress disorder and acute stress disorder: a systematic review and meta-analysis. — Translational psychiatry, 9(1), pp. 334

Astill Wright, R., L., Sijbrandij, M., Sinnerton, Lewis, C., Roberts, N. P., Bisson, J. I. (2019)

Clinical outcomes of recommended active pharmacotherapy agents from NICE guideline for post-traumatic stress disorder: Network meta-analysis. — Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 125,

Zhang, Z. X., Liu, R. B., Zhang, J., Xian-Yu, C. Y., Liu, J. L., Li, X. Z., Zhang, Y. Q., Zhang, C. (2023)

Post-traumatic stress disorder: The role of the amygdala and potential therapeutic interventions – a review. — Frontiers in Psychiatry, 15

Davis, L. L., Hamner, M. B. (2024)